LEWIS NKOSI

Jazz in Exile

Translation into French by Olivier Ledure, Improjazz #263, March 2020.

This is a translation of a text titled Jazz in Exile. It was written in 1965 by South African intellectual Lewis Nkosi (1936-2010) and published the following year in the twenty-fourth issue of the journal Transition. At that time, very few Dollar Brand or Chris McGregor recordings existed in 78 rpm or even LP format. The author had most probably only heard those musicians in concerts.

Olivier Ledure

C’était une traduction libre d’un texte intitulé Jazz in Exile. Il fut écrit en 1965 par l’intellectuel sud-africain, Lewis Nkosi (1936-2010) et publié l’année suivante dans le vingt-quatrième numéro de la revue Transition. A cette époque, très peu d’enregistrements de Dollar Brand ou Chris McGregor existaient sur format 78 tours ou même LP. L’auteur zoulou ne les avait donc pratiquement entendus qu’en concerts.

Olivier Ledure

The South African jazz which is currently doing its best to enliven the English nightclub circuit is the newest arrival on the already overcrowded international jazz scene. Via Antibes Jazz Festival, Zurich, Stockholm and Copenhagen, South African jazz arrives in London carrying the very stench of the brawling bawdy life of the urban African townships. It is a music which has its roots in a life of insecurity in which a single moment of self-realization, of love, light and movement, is extraordinarily more important than a whole of a lifetime. From a situation in which violence is endemic, where a man escapes a police bullet only to be cut down by a knife-happy African thug, has come an ebullient sound more intuitive than any outside the United States of what jazz is supposed to celebrate – the moment of love, lust, bravery, increase, fruition, and all those vivid dancing good times of the body when the Now is maybe all there is.

Le jazz sud-africain, qui fait actuellement de son mieux pour animer le circuit des clubs anglais, est le dernier arrivé sur la scène déjà surabondante du jazz international. Via le festival de jazz d’Antibes, Zurich, Stockholm et Copenhague. Le jazz sud-africain est arrivé à Londres apportant avec lui l’odeur même de la vie bagarreuse et sexuelle des townships. C’est une musique qui puise ses racines dans un sentiment d’insécurité, une vie où un simple moment d’épanouissement, d’amour, de lumière et de mouvement est extraordinairement plus important que toute une vie. A partir d’une situation où la violence est endémique, où un homme n’échappe à une balle tirée par la police que pour tomber sous les coups d’une lame badine d’un voyou africain, le son exubérant arrive, plus intuitif que n’importe quel autre son venant des Etats-Unis. Ce son est supposé célébrer un moment d’amour, de désir, de courage, d’intensité, de réalisation et de tout ce temps joyeux passé à danser, le corps en fête, quand seul le moment présent sans doute compte!

As Chris McGregor puts it: “Our African jazzmen are developing new and more sincere lines. They have natural advantages denied to musicians in Europe… Germans, Frenchmen, Scandinavians – they have first to teach themselves to play like Americans. Whereas the musical tradition of the African leads spontaneously and directly into something immediately recognisable as jazz.”

Comme Chris McGregor l’indique : nos jazzmen africains développent des discours plus neufs et plus sincères. Ils ont tout naturellement des avantages qui sont refusés aux musiciens européens. Allemands, Français, Scandinaves : ils doivent d’abord apprendre à jouer comme les Américains alors que la tradition musicale des Africains les conduit spontanément et directement vers quelque chose d’immédiatement reconnaissable comme du jazz.

Chris McGregor’s Blue Notes, the celebrated pianist Dollar Brand, his awesomely cool singing wife, Beaty Benjamin, and the ceaselessly inventive dusky singer, Dorothy Masuka, are only a handful of the recent arrivals in a jazz diaspora which began in South Africa some five years ago, when fretful musicians, unable effectively to breach the ‘apartheid wall’ began to leave the country. A number of these musicians, including the Manhattan Brothers now collecting kudos for their impressive appearance in the otherwise dull Nymphs & Satires show, defected to England during the visit of the King Kong musical; today they form collectively a veritable “verwoerdstan”[1]“Verwoerdstan” is an ironic term coined by Lewis Nkosi: in “bantustan”, it replaces “bantu” with the surname of the then Prime Minister of South Africa (Hendrik Verwoerd). Before the official end of apartheid, a bantustan was a South African territory reserved for blacks (the “Bantus”, according to the terminology of the time), therefore poor in terms of resources. I warmly thank Theo Meyer for giving me the meaning of “verwoerdstan” and for emphasizing the irony of this part of the text by Lewis Nkosi in London. It would appear that for creative South Africans, both black and white, exile is now an inescapable condition. Yet musicians seem neither willing nor able convincingly to shake the country out of their system.

Les Blue Notes de Chris McGregor, le célèbre pianiste, Dollar Brand, son époustouflante femme, la chanteuse cool Beaty Benjamin et l’interprète crépusculaire et sans cesse inventive, Dorothy Masuka, ne formaient qu’une poignée des nouveaux représentants d’une diaspora jazz sud-africaine déjà constituée quelques années auparavant quand des musiciens en colère, incapables de briser efficacement le « mur de l’apartheid », commencèrent à fuir le pays. Certains musiciens avaient déjà fait défection en Angleterre pendant la comédie musicale King Kong, y compris les Manhattan Brothers qui collectionnent à présent les félicitations pour leur impressionnante participation dans Nymphs & Satires, spectacle par ailleurs tout à fait ennuyeux ; à présent, ils forment collectivement un véritable « verwoerdstan »[2]« verwoerdstan »est un terme ironique inventé par Lewis Nkosi : dans « bantoustan », il remplace « bantou » par le nom de famille du Premier Ministre de l’Afrique du Sud de l’époque (Hendrik Verwoerd). Avant la fin officielle de l’apartheid, un bantoustan était un territoire sud-africain réservé aux Noirs (les « Bantous », selon la terminologie de l’époque), donc pauvre en termes de ressources. Je remercie vivement Theo Meyer de m’avoir donné le sens de « verwoerdstan »et de m’avoir souligné l’ironie de cette partie du texte de Lewis Nkosi à Londres. Il semblerait que pour des Sud-Africains créatifs, aussi bien noirs que blancs, l’exil soit une condition inévitable. Et pourtant les musiciens paraissent ne pas vouloir, ni même être capables de secouer avec conviction l’Afrique du Sud en dehors de leur système de pensée.

In the small hours of morning, playing mostly in beer-sodden nightclubs under corralling clouds of cigarette smoke, Dudu Pukwana, the talented bouncy alto-man of the Blue Notes is likely to reach out for a brutal frenetic sound which combines the virtuosity of a Roland Kirk and the frenzied vehemence of an Eric Dolphy with the emotional violence and intensity gravely suggestive of the midnight violence of South African streets. It is a kind of music which often sounds as though knives were perpetually drawn. “Still,” says Dudu Pukwana, who writes most of the music for the group, “I’m not trying to write a sound of protest into our music. It just might sound that way to some people.”

Dans les premières heures du jour, jouant le plus souvent dans des clubs imbibés de bière sous d’épais nuages de fumée de cigarettes, Dudu Phukwana, l’altiste talentueux et bondissant des Blue Notes, a pour habitude d’émettre un son brutal et frénétique qui combine la virtuosité d’un Roland Kirk et la véhémence frénétique d’un Eric Dolphy avec la brutalité émotionnelle et l’intensité suggérant véritablement la violence nocturne des rues sud-africaines. C’est le genre de musique qui sonne souvent comme quand les couteaux acérés sont perpétuellement tirés. « Et pourtant, » affirme Dudu Phukwana qui écrit la plupart de la musique jouée par ce groupe, « dans notre musique, je n’essaie pas d’écrire un motif de protestation. Cela sonne juste ainsi pour quelques personnes. »

Not only does it sound that way to a lot of people, but this sound is given even sharper edge and corroboration by Dollar Brand, a jazz pianist so excessively bitter, rueful and astringent that anyone able to endure his music for any length of time must often feel compromised in some obscure, reluctant corner of the heart. Writing in Down Beat, the bible of jazz, Jack Lind observed that: “At first listening, a Brand composition strikes one as rather a piece of boring pretense, but as he builds up a series of intensely persnoal statements, one becomes struck by his pianistic skill and the breadth and scope of his music. Rarely are a musician’s emotions so strongly reflected in his music.”

Non seulement cela sonne véritablement ainsi pour beaucoup de personnes, mais ce son est donné en marge de façon si aiguisée et si juste par Dollar Brand, un pîaniste de jazz si amer, si triste, si astringent que quiconque capable d’endurer aussi longtemps sa musique doit souvent se sentir contraint dans un coin obscur et incertain de son cœur. Ecrivant dans Down Beat, la bible du jazz, Jack Lind observa qu’« à la première écoute, une composition de Brand frappe plutôt comme un morceau d’une prétention ennuyeuse, mais au fur et à mesure qu’il construit une série de discours intensément personnels, on est frappé par sa technique pianistique et l’ample portée de sa musique. Rares sont les émotions d’un musicien qui transparaissent si fortement dans sa musique. »

With great accuracy, Lind noted that: “Such a reflection is perhaps not strange, stemming, as it does, from a life of humility, persecution, and conflict in a tyrannical society.”

Avec une grande acuité, Lind note qu’« une telle réflexion n’est peut être pas aussi étrange et aussi malvenue qu’il y paraît, compte tenu d’une vie d’humiliations, de persécutions et de conflits dans une société tyrannique. »

A tall, gangling, brown man from Cape Town, Dollar Brand sits with his head and body bent double over the keyboard, a posture which often makes him look like a conquering emperor taking off his boots. Indeed, in South Africa during the proud seminal years of ‘underground jazz’ Dollar brand would almost inevitably appear on any stage shod in a pair of ungainly infantry boots which came in handy in after-hour ‘joint’ when arguments sometimes needed to be settled physically. To this day those who can recall the event still speak with awe of how Dollar brand used his boots to defend Kippie Moeketsi, a famous saxophonist and dear friend of his as a Johannesburg party.

Grand, dégingandé, coloured originaire du Cap, Dollar Brand s’assied la tête et le corps pliés en deux au-dessus du clavier: cette posture le fait souvent comparer à un empereur conquérant enlevant sa paire de bottillons. Assurément, en Afrique du Sud, pendant les grandes années séminales du « jazz underground », sur n’importe scène, Dollar Brand apparaissait inévitablement chaussé d’une paire de bottillons difformes à portée de ses mains dans les bouges où les arguments nécessitaient parfois d’être assumés physiquement. Jusqu’à aujourd’hui, ceux qui peuvent se rappeler cet événement parlent encore avec admiration de la façon dont Dollar Brand utilisa ses bottillons pour défendre Kippie Moeketsi, saxophoniste célèbre et ami cher, lors d’une fête organisée à Johannesburg.

After wandering around Europe for three years where he and his sidemen impressed the great Duke Ellington to the point where he was willing to sponsor a Dollar brand recording, as well as earn themselves an invitation to this year’s Newport Jazz Festival, Dollar Brand has acquired more reserve; he has been more brooding lately, more inwardly searching, finding in his music a more adequately satisfying means of expressing the suppressed inner violence of his personality. Yet occasionally, even here in London, his temper has flared up spectacularly. He seems to be someone who continually experiences the public world as hostile and as a threat to his private vision; and in turn his hostility and aggressiveness seem to the public a little gratuitous. Sometimes listening to him it has seemed to me that part of the disturbing violence which comes through his playing is the necessary result of his inability to compromise his private self or pay any attention to the social graces of the public relations man.

Après avoir traîné en Europe durant trois ans, ses accompagnateurs et lui impressionnèrent tellement le grand Duke Ellington qu’il voulut parrainer un enregistrement de Dollar Brand et qu’il leur trouva également une invitation pour le Newport Jazz Festival de cette année.[3] Lewis Nkosi écrivit ce texte en 1965. Il fut publié par la revue Transition #24 en 1966. Dollar Brand a acquis plus de retenue : il a broyé bien du noir ces derniers temps, cherché plus profondément en lui-même et trouvé dans sa musique des moyens plus satisfaisants d’exprimer la violence intérieure de sa personnalité en la réprimant. Pourtant, occasionnellement, même ici à Londres, son tempérament peut exploser de façon spectaculaire. Il semble être quelqu’un qui expérimente continuellement le monde extérieur comme hostile et comme menaçant pour sa propre vision ; en retour, son hostilité et son agressivité paraissent quelque peu injustifiées à son public. Parfois en l’écoutant, il me semble que la part de violence déroutante qui vient de son jeu est le résultat inévitable de son inaptitude à se compromettre ou de porter la moindre attention aux sociabilités de l’homme public qu’il est.

At the Studio Club off Piccadilly Circus where he was invited to play as guest recently Dollar Brand caused the hostess a certain amount of chagrin by refusing to be accompanied by the house musicians for whom he had no respect. In the presence of heedlessly noisy guests Dollar brand is likely to shift dramatically into a rowdy blues number, to which he commits some unrepeatable words. These ‘terrorist’ tactics often work.

Au Studio Club près de Piccadilly Circus où il était invité pour jouer, Dollar Brand causa récemment un réel chagrin à la maîtresse de maison : il refusa d’être accompagné par les musiciens-maison pour lesquels il n’avait aucun respect. En présence d’invités négligents et bruyants, Dollar Brand est capable de changer spectaculairement pour un titre de blues déchaîné qu’il accompagne de mots non répétables. Et ces tactiques « terroristes » fonctionnent souvent !

Out of many elements and influences Brand has coined a musical language which is both tender and violent, serious and comic, but its dominant feature is its angular, insistent dissonances picked up mostly from Thelonious Monk, his idol, which he nonetheless transforms instantly into a personal statement of anguished anger and sad reflection. Yet to tell the truth Monk has always seemed to me somewhat limited as a pianist; his genius consists in having made virtue of the limitations. Mr. Brand, quite on the contrary, has a range and depth of fantastic dimensions. Whenever he wants he makes better melodic sense, is more fluid, swings harder than Monk, often using a hard thumping stride rhythm which is unmistakably Duke’s, while paradoxically reflecting the inner driving violence of the complex situation out of which Dollar Brand’s talent has grown. Not only is he someone who has obviously listened a great deal to European composers, but at his most humorous and tenderest he will occasionally exploit the colouration as well as the harmonic figures of the streetside church music of urban South Africa. Simultaneously he manages to find room for a sound deriving from laments in which tribal Southern African music is particularly rich.

A partir de nombreux éléments et de multiples influences, Dollar Brand a inventé un langage musical qui est à la fois tendre et violent, sérieux et comique. Mais sa marque dominante consiste dans les dissonances angulaires et insistantes qu’il a prises chez Thelonious Monk, son idole, et qu’il transforme néanmoins directement en une expression personnelle de colère angoissée et de sombre réflexion. Pourtant, à vrai dire, Monk m’a toujours paru quelque part limité comme pianiste; son génie consiste à avoir fait vertu de ses limites techniques. M. Brand serait plutôt son contraire: il a une portée et une profondeur d’une dimension fantastique. Chaque fois qu’il le souhaite, il présente un meilleur sens mélodique, il est plus fluide, il swingue plus que Monk en utilisant un rythme effréné de stride, immanquablement la marque de Duke Ellington, tout en reflétant paradoxalement le ressort de la violence intérieure de la situation complexe dans laquelle le talent de Dollar Brand a grandi. C’est quelqu’un qui a non seulement écouté un grand nombre de compositeurs européens mais aussi qui, au plus fort de son humour et de sa tendresse, utilisera occasionnellement des enjolivures ou bien les figures harmoniques de la musique d’église de l’Afrique du Sud, côté rue, bien évidemment. Simultanément il s’attachera à faire place à une sonorité qui provient des lamentations traditionnelles, musiques tribales pour lesquelles l’Afrique Australe est particulièrement riche.

The validity of what these musicians are doing, especially Dollar Brand, does not, of course, lie in’protest’, which, if anything, might even be a limiting factor; the better accounting for their talents lies in their ability and willingness to transmute, in a way in which South African writers often fail, the raw violence they feel about a world which has victimised them into a universalised artistic statement. Also the hard frenetic sound which a group like Chris McGregor’s Blue Notes is currently purveying, is tempered by an irrepressible African gaiety and humour, by a bawdiness and amazing lust for life which has often surprised visitors to South Africa hoping to glimpse ‘forlorn natives’ absolutley staggering under the burden of apartheid. The music of the Blue Notes is many things, but its underlying passion is sex, movement, dance. The last point is all important because it defines an area in which jazz shifts imperceptibly from the formalist into the existential. The reasons why European critics have been having such a hard time trying to characterise South African jazz is that, most of the time, it betrays no perceptible differences in formal structure from jazz as it is played elsewhere; but anyone who has ever seen South African blacks dance the popular kwela or listened to popular township jive music called mbaqanga would be capable of bringing new insights and understanding to compositions such as Dudu Phukwana’s (sic) jubilant ‘Homecoming’.

It also explains why the instinctive reaction of most black South Africans to this piece is to want to dance. In Crescendo (June, 1965), Chris McGregor reiterates: ‘Jazz is very social music. It springs from the life of the people who make it, and takes place in their lives. And this makes for great musicianship of the variety that you would call natural ability. Jazz qualities – like good swing, warm sound – are strong (among black South Africans).”

La validité de ce que ces musiciens produisent, particulièrement Dollar Brand, ne réside bien évidemment pas dans la « protestation », ce qui pourrait même être une limite, s’il devait en être une ; la meilleure prise en compte qui soit de leurs talents réside dans la capacité et la volonté de transmettre là où les écrivains sud-africains souvent échouent, la violence brutale qu’ils ressentent à propos d’un monde qui les victimise malgré un énoncé artistique de portée universelle. Aussi, le son frénétique et intransigeant qu’un groupe comme les Blue Notes de Chris McGregor nous propose actuellement, est tempéré par une irrépressible gaîté africaine, un humour, une paillardise et un incroyable désir de vivre qui ont souvent surpris les visiteurs de l’Afrique du Sud espérant apercevoir les « indigènes désespérés » absolument courbés sous le poids de l’apartheid. La musique des Blue Notes contient quantité de choses, mais sa raison d’être sous-jacente est le sexe, le mouvement et la danse. Ce dernier point est crucial car il définit un espace dans lequel le jazz passe imperceptiblement du formalisme à l’existentiel. La raison pour laquelle les chroniqueurs européens ont eu tellement de mal à caractériser le jazz sud-africain est liée au fait que, le plus souvent, il ne trahit pas de différences fondamentales avec la structure formelle du jazz tel qu’il est joué ailleurs ; mais quiconque a réellement vu la danse des Sud-Africains noirs, le populaire Kwela, ou bien quiconque a écouté la musique appelée mbaqanga, les sonorités du « township jive » en d’autres termes, devrait être capable d’apporter de nouvelles perspectives et de comprendre les compositions comme le joyeux Homecoming [4]Le titre exact écrit par Dudu Pukwana s’appelle Coming Home et figure sur le live enregistré à Durban en 1964. de Dudu Phukwana. Cela explique également la réaction instinctive de la plupart des Sud-Africains noirs de vouloir danser sur ce morceau. Dans Crescendo (juin 1965), Chris McGregor le redit: « le jazz est une musique très sociable. Il jaillit de la vie des personnes qui le pratiquent et il prend toute sa place dans leurs existences. Cela permet une grande gestion musicale de la diversité que l’on pourrait appeler capacité naturelle. Les qualités du jazz, bon swing et son chaud, sont puissantes [parmi les Sud-Africains]. »

Even the most obtuse of the European jazz critics has sensed a quality in South African jazz which is rare outside Negro circles in the United States: passion swing, robustness and earthiness in the category of Horace Silver’s aggressively racial music described some time ago as “funk”. First Down Beat described the performance of the Blue Notes at alst fall’s Antibes Jazz Festival as “urgent, angular, unselfconscious”. In London Derek Jewell found its tone ‘wild and bruising,’ and Melody Maker described the group’s performance at Ronnie Scott’s Club as “hard driving jazz which actually aroused the club audience from their usual coma.”

Même les plus obtus des chroniqueurs européens de jazz avaient accordé une qualité au jazz sud-africain qui est rare en dehors des cercles noirs-américains : la passion du swing, la robustesse et la truculence de même catégorie que la musique agressivement raciale de Horace Silver, décrite parfois par le terme « funk. » Down Beat décrivit le premier la performance des Blue Notes à l’Antibes Jazz Festival du dernier automne[5]En fait, la première performance des Blue Notes dans l’hémisphère Nord se déroula en plein été, le vendredi 24 juillet 1964 au festival d’Antibes-Juan-les-Pins. comme étant « urgente, angulaire, spontanée. » A Londres, Derek Jewell trouva leurs tonalités « sauvages et meurtries », Melody Maker décrivit la performance du groupe au Ronnie Scott’s Club comme du « jazz au rythme soutenu qui, de fait, fit sortir l’audience du club de son coma habituel. »

As for actually isolating anything in the intrinsic structure of the music which could be described as an “African Sound”, well this was more than the critics could do. In despair, Patrick Gowers, speaking from an unlikely quarter (The Financial Times), cried: “Having heard that a French critic described the Blue Notes as strange and exotic, I was expecting a line-up that would be some sort of combination of the excellent finale of the revue Wait a Minim and the weird armoury of Roland Kirk. I found, though, a standard quintet and was unable to find anything about the music itself which could rightly be called strange, let alone exotic. On the whole, the quintet’s idiom is perfectly normal post-bop modern jazz.”

Quant à isoler réellement quelque chose dans la structure intrinsèque de la musique qui pourrait être décrit comme le « Son Africain », eh bien, c’est nettement au-dessus des forces de ces chroniqueurs ! Avec désarroi, Patrick Gowers, parlant d’un improbable trimestre dans le Financial Times, gémit : « ayant entendu qu’un chroniqueur français avait décrit les Blue Notes comme étranges et exotiques, je m’attendais à une formation qui serait une sorte de mélange entre l’excellent final du spectacle Wait a Minim[6]Un spectacle en apparence ridicule. De plus, il a fait l’objet d’un vinyle que je regrette d’avoir acheté. et la quincaillerie bizarre d’un Roland Kirk. Je trouvais en fait un quintet standard et je fus incapable de découvrir la moindre chose dans leur musique qui aurait pu être qualifiée d’étrange. Et laissons tomber l’exotisme ! Au final, l’idiome du quintet est du jazz moderne, post-bop tout à fait habituel.»

As far as it goes, the statement is true enough because of the musical area to which the Blue Notes have so far limited themselves during their London appearances; however, it leaves out some fructifying explorations of the indigenous African idiom which the Blue Notes have been carrying out in South Africa. Some of the music in Chris McGregor’s Johannesburg recording of his big band, Jazz – The African Sound on Gallotone/New Sound NSL 1011 and compositions such as “Pondo Blues” exploit certain tendencies of African music. These are a constant repetition of themes, a harmonic tension based on the overlapping of solo and chorus lines which may lead to the singing of two melodic lines simultaneously, and a very complex metric organisation in which some beats are longer than others and accent is constantly being shifted, thus bringing about an element of frequent surprises for both players and dancers. For instance a song played in 4/4 time may suddenly seem to have shifted into 6/8 or ¾. A number of South African jazz musicians are now going back to this African heritage for new ideas. It is interesting to note that by doing so they arrive at the same point where American post-bop musicians like John Coltrane now find themselves though using different routes. Thus in determining influences on modern jazz in South Africa, a critic has a harder time isolating American avant-garde influences from indigenous African forms.

Pour ce qui concerne cette affirmation [Au final,… tout à fait habituel], elle apparaît plutôt réelle du fait de l’espace musical dans lequel les Blue Notes se sont si longtemps contraints lors de leurs apparitions londoniennes ; et cela laisse de côté les explorations fructueuses de l’idiome africain d’origine que les Blue Notes avaient pratiqué en Afrique du Sud. Une partie de la musique de l’enregistrement à Johannesburg, Jazz / The African Sound sur Gallotone / New Sound NSL 1011 par le big band de Chris McGregor et des compositions comme « Pondo Blues »[7]Pondo Blues est le dernier titre de l’album Jazz 1962. Il fut écrit par le saxophoniste ténor Eric Nomvete et joué par son orchestre qui comprenait notamment le trompettiste Mongezi Feza et le pianiste Shakes Mgudlwa. exploitent certaines tendances de la musique africaine. Constantes répétitions de thèmes, tension harmonique entre un solo échevelé et le refrain qui peut conduire à chanter simultanément deux lignes mélodiques, organisation métrique très complexe dans laquelle des rythmes durent plus longtemps que d’autres avec un décompte constamment décalé, apportant ainsi une répétition d’éléments de surprise entre joueurs et danseurs. Par exemple, un morceau joué en 4/4 peut subitement dériver en 6/8 ou 3/4. Un certain nombre de musiciens de jazz sud-africain se tourne vers leur héritage pour rechercher des idées nouvelles. Il est intéressant de noter qu’en faisant cela, ils arrivent au point même où des musiciens post-bop américains comme John Coltrane se retrouvent eux-mêmes, bien qu’utilisant des voies différentes. Aussi, pour déterminer les influences du jazz moderne joué en Afrique du Sud, les chroniqueurs ont-ils eu beaucoup de mal à isoler les influences de l’avant-garde américaine de celles de l’Afrique indigène.

It is as though one were trying to analyse cubistic or European expressionistic techniques in the work of an African sculptor, when European cusbism itself has been noursihed by African forms. The industrial culture in South Africa especially, more than anywhere else on the continent of Africa, provides an ambiance where fusion between the Western and the African heritage has gone so far as to produce a new urban idiom. Mbaqanga, upon which South African modern jazzmen are constantly feeding, is really a fusion of American jazz forms with some of these African strands I have enumerated. On any day in Johannesburg you can see shabby unemployed young Africans dancing on the pavements of the city to this jive music which is relayed by loudspeakers from inside record shops. If they survive the constant police raids, some of these kids, like Miriam Makeba, have gone on to conquer the world stage. The latest to arrive in New York is a young fabulous singer, Letta Mbuli (sic), who was applauded by the jazz critic of the New York Times recently when she opened at the Village Gate.

C’est tout aussi dur que de chercher à analyser le cubisme ou les techniques de l’Expressionnisme européen dans le travail d’un sculpteur africain quand on sait que le cubisme européen a été nourri de formes africaines. Tout particulièrement, la culture industrielle de l’Afrique du Sud, bien plus que partout ailleurs sur le continent africain, a fourni un climat où le mélange entre les patrimoines occidentaux et africains est allé si loin qu’il a produit un nouvel idiome, le Mbaqanga, réel mélange des formes du jazz américain avec quelques-uns de ces courants africains que j’ai énumérés plus haut. A Johannesburg, à n’importe quel jour, vous pouvez voir des jeunes Africains chômeurs et pouilleux qui, sur les pavés de la cité, dansent la musique jive relayée par les haut-parleurs de magasins de disques. S’ils survivent aux raids constants de la police, certains de ces jeunes, comme Miriam Makeba, sont partis conquérir le monde. La dernière arrivée à New York est une jeune chanteuse fabuleuse, Letta Mbuli, qui a été récemment acclamée par le chroniqueur de jazz du New York Times quand les portes du Village Gate se sont ouvertes pour elle.[8]Cette chanteuse et actrice zouloue fit l’essentiel de sa carrière aux USA sous le nom de Letta Mbulu. Elle fit partie de la troupe qui joua King Kong en Afrique du Sud et à Londres. Elle décida de rentrer dans son pays natal après la fin officielle de l’apartheid.

But why exile? Firstly, the attitude of the South African government has been stiffening toward racially mixed audiences and bands. This hostility toward jazz should surprise no one conversant with the history of the music since jazz has always been the music of the outlaw, the anarchic and the subversive. Since the early fifties jazz in South Africa has been threatening to burst the very seams of apartheid. In the affluent white Johannesburg suburbs of Park Town and Houghton daughters of wealthy Jewish families hosted African musicians, often providing a relaxed friendly atmosphere in which integrated groups could ‘jam’ together. In this milieu of social ambiguity and underground revolt even interracial love affairs were not unheard of despite the fact that under strict South Africa’s sex laws stiff penalties are laid down against all black and white shananigans (sic).

Mais pourquoi l’exil ? Premièrement, l’attitude du gouvernement sud-africain a été un raidissement envers les orchestres et leur audience mixte. Cette hostilité envers le jazz ne devrait surprendre personne qui connaît l’histoire de la musique : le jazz a toujours été la musique des individus situés en marge, anarchisants et subversifs. Depuis le début des années cinquante, le jazz sud-africain avait menacé de brûler les toutes premières articulations de l’apartheid. A Park Town et à Houghton, riches banlieues blanches de Johannesburg, les descendantes de familles juives aisées accueillaient des musiciens africains, leur offrant souvent une atmosphère décontractée et amicale dans laquelle des formations intégrées pouvaient faire du jazz ensemble. Dans ce milieu d’ambiguïté sociale et de révolte souterraine, même les histoires d’amour interraciales n’étaient pas inconnues en dépit du fait que les lois sur le sexe d’une Afrique du Sud autoritaire prévoient des peines sévères pour tout transgresseur.[9]La traduction du terme shananigans m’a également posé quelque problème. Je remercie Theo Meyer d’avoir recherché dans tous ses dictionnaires pour me donner une première signification de ce mot : resquilleur. J’ai décidé d’utiliser la traduction fournie par Astrid Starck, transgresseur, qui permet une écriture plus légère. Et ce terme ne masque pas son ironie dans le contexte sud-africain de l’époque où l’apartheid sévissait.

The cult of ‘the hip’ was cultivated in South Africa not as a literary fashion but because conditions in the country imposed a certain style of life upon the rebellious, the literate, and those seeking for self-fulfilment outside the accepted patterns of social behaviour. And at a time when free speech was being curtailed in the …

Le culte « du hip » était promu en Afrique du Sud non pas en tant que mode littéraire mais parce que la situation dans le pays imposait un certain style de vie aux rebelles, aux lettrés et à ceux qui cherchent à s’épanouir en dehors des modèles consensuels de comportement social. Et à une époque où la parole libre était réduite à … [Le texte s’interrompt comme cela au bas de la page 36 pour reprendre page 37 comme suit. Ce passage – Le culte du hip… était réduite à…, ne figurait pas dans la version du texte parue dans « Home And Exile » chez Longmans.]

Indeed, so potent was the influence of jazz that a coloured cafe owner who allowed musicians to ‘jam’ in his establishment on Sunday evenings was often swamped by enthusiastic white fans defying South Africa’s laws against race mising. Rumour had it that in order to keep his license the cafe owner had to pay off the police sergeant at a nearby police station.That did not stop one of his constables joining the band one wild, glowing, ecstatic evening. An anxious racially mixed band, already suspecting trouble, was astounded to see a young white police constable remove his jacket, holster and revolver and put them away only to issue a peremptory command to the drummer to move aside. Though the police constable was obvioulsy not as proficient with the drums as he was with the gun, an ecstatic jazz buff breathlessly observed that: “When a police constable can beat out some rhythm from the drums, there is still hope for this country!”

Pour sûr, si puissante était l’influence du jazz qu’un propriétaire coloured du café qui permettait aux musiciens de faire du jazz dans son établissement le samedi soir, était envahi par des passionnés blancs enthousiastes défiant les lois sud-africaines contre le mélange des races. La rumeur disait que, pour garder sa licence, le propriétaire devait remettre un dessous-de-table au sergent de police du commissariat voisin. Et cela ne s’arrêtait pas quand l’un des agents de police rejoignait l’orchestre un de ses soirs sauvages, lumineux, extatiques. Un groupe mixte tourmenté, suspectant déjà les ennuis, fut stupéfait de voir un jeune policier blanc ôter de sa veste son revolver et son étui et les mettre de côté pour donner l’ordre péremptoire au batteur de s’écarter. Bien que l’agent de police ne soit bien évidemment pas aussi efficace devant une batterie qu’il ne l’est avec son pistolet, un passionné extatique de jazz observa sur le champ que « quand un agent de police se montre capable de battre un semblant de rythme sur sa batterie, il y a encore de l’espoir pour le pays. »

Why did I choose this text? It seems particularly relevant to Dollar Brand and Chris McGregor and, in particular, their latest South African performances and their very first European ones. On the other hand, we benefit from much more perspective than Lewis Nkosi in 1965 to appreciate Thelonious Monk, or even Duke Ellington. In this regard, I do not share the opinion that he develops in this article on Thelonious Monk and, more specifically, in the comparison of his piano playing with that of Dollar Brand. If it is certain that the first inspired the second, their respective universes differ too much!

Pourquoi avoir choisi ce texte ? Il me parait particulièrement pertinent sur Dollar Brand et sur Chris McGregor et, notamment, sur leurs tout dernières prestations sud-africaines et leurs tout premières européennes. Par contre, nous bénéficions de nettement plus de recul que Lewis Nkosi en 1965 pour apprécier Thelonious Monk, ou même Duke Ellington. A cet égard, je ne partage pas l’opinion qu’il développe dans cet article sur Thelonious Monk et, plus spécifiquement, dans la comparaison de son jeu de piano avec celui de Dollar Brand. S’il est bien certain que le premier a inspiré le second, leurs univers respectifs diffèrent finalement trop !

One of the main difficulties encountered in the translation of Lewis Nkosi was the length of his sentences. I tried to overcome it as best I could … In this regard, I wanted to thank in particular Astrid Strack, Pierre Crépon and Theo Meyer for their precious help they brought me in my translation and research of the text as complete as possible.

Par ailleurs, une des principales difficultés rencontrées dans la traduction de Lewis Nkosi a été la longueur de ses phrases. J’ai essayé de la surmonter du mieux que j’ai pu… Je souhaitais à cet égard remercier tout particulièrement Astrid Strack, Pierre Crépon et Theo Meyer pour leur aide précieuse qu’ils m’ont apportée dans ma traduction et la recherche du texte le plus complet possible.

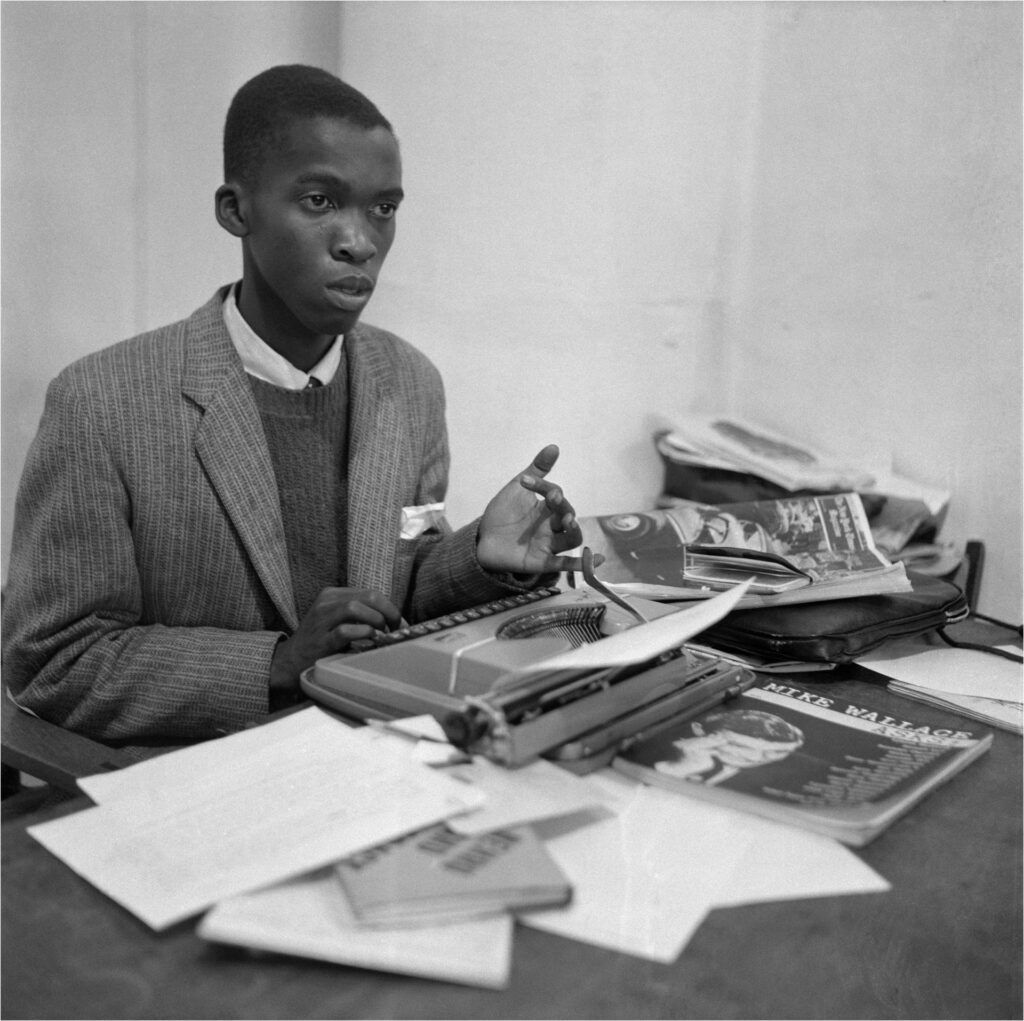

Note that this text appeared to be illustrated with four photographs, presenting in particular Dollar Brand, Chris McGregor, Kippie Moeketsi and Dudu Pukwana, taken in South Africa by the English photographer John Goldblatt (1930-2009) and visible just after. In this regard, I would like to thank Marcelle Price and Joshua Goldblatt for granting me the right to reproduce these photographs of their father. Visit their site here.

| 1. | ↑ | “Verwoerdstan” is an ironic term coined by Lewis Nkosi: in “bantustan”, it replaces “bantu” with the surname of the then Prime Minister of South Africa (Hendrik Verwoerd). Before the official end of apartheid, a bantustan was a South African territory reserved for blacks (the “Bantus”, according to the terminology of the time), therefore poor in terms of resources. I warmly thank Theo Meyer for giving me the meaning of “verwoerdstan” and for emphasizing the irony of this part of the text by Lewis Nkosi |

| 2. | ↑ | « verwoerdstan »est un terme ironique inventé par Lewis Nkosi : dans « bantoustan », il remplace « bantou » par le nom de famille du Premier Ministre de l’Afrique du Sud de l’époque (Hendrik Verwoerd). Avant la fin officielle de l’apartheid, un bantoustan était un territoire sud-africain réservé aux Noirs (les « Bantous », selon la terminologie de l’époque), donc pauvre en termes de ressources. Je remercie vivement Theo Meyer de m’avoir donné le sens de « verwoerdstan »et de m’avoir souligné l’ironie de cette partie du texte de Lewis Nkosi |

| 3. | ↑ | Lewis Nkosi écrivit ce texte en 1965. Il fut publié par la revue Transition #24 en 1966. |

| 4. | ↑ | Le titre exact écrit par Dudu Pukwana s’appelle Coming Home et figure sur le live enregistré à Durban en 1964. |

| 5. | ↑ | En fait, la première performance des Blue Notes dans l’hémisphère Nord se déroula en plein été, le vendredi 24 juillet 1964 au festival d’Antibes-Juan-les-Pins. |

| 6. | ↑ | Un spectacle en apparence ridicule. De plus, il a fait l’objet d’un vinyle que je regrette d’avoir acheté. |

| 7. | ↑ | Pondo Blues est le dernier titre de l’album Jazz 1962. Il fut écrit par le saxophoniste ténor Eric Nomvete et joué par son orchestre qui comprenait notamment le trompettiste Mongezi Feza et le pianiste Shakes Mgudlwa. |

| 8. | ↑ | Cette chanteuse et actrice zouloue fit l’essentiel de sa carrière aux USA sous le nom de Letta Mbulu. Elle fit partie de la troupe qui joua King Kong en Afrique du Sud et à Londres. Elle décida de rentrer dans son pays natal après la fin officielle de l’apartheid. |

| 9. | ↑ | La traduction du terme shananigans m’a également posé quelque problème. Je remercie Theo Meyer d’avoir recherché dans tous ses dictionnaires pour me donner une première signification de ce mot : resquilleur. J’ai décidé d’utiliser la traduction fournie par Astrid Starck, transgresseur, qui permet une écriture plus légère. Et ce terme ne masque pas son ironie dans le contexte sud-africain de l’époque où l’apartheid sévissait. |